部门:6165cc金沙总站办公网 日期:2025-04-02 15:52:34 访问次数:10次

李艳、吴飞、江全元

“人工智能+”正在成为各行各业发展的重要趋势,高校需及时调整人才培养的目标、内容和手段。2024年,联合国教科文组织发布了《教师人工智能能力框架》,将人工智能素养列为教师必备素养。高校教师是智能技术能否以及如何进入高校的关键,也是高校智能教育的设计者和实施者。高校教师人工智能素养将直接决定高等教育变革的方向、速度和质量。

一、智能时代高校教师面临的挑战

成为通用技术的人工智能正引发高校师生在知识获取、应用和创新方式上的巨大变革,也对高校教师的教学与科研革新提出了新要求。

一是变革知识获取方式。传统知识获取主要通过口耳相授、师生互动、生生互动以及与各种传统媒介的内容互动。生成式人工智能通过从庞大的数字书籍、在线文章和其他媒体数据库中获取所需知识,并与用户流畅对话,实现个性化知识获取。生成式人工智能可以帮助大学生开展更多对话式学习,完成便捷搜索、快速答疑、个性学习和实时评价等活动。

二是变革知识应用方式。传统知识应用主要体现在教师授课和学生完成作业,教学内容往往固定且单一。人工智能的教育应用促进了信息的自动化收集、知识的跨领域整合、知识呈现的可视化,基于智能技术的个性化推荐和虚拟助手使得时时、处处、人人可学的泛在学习更加普及,知识应用方式更加个性化,基于真实情境的学习和知识应用愈发普遍。

三是变革知识创新方式。知识创新可表现为对人类未曾涉足理论或应用领域的发现、对已知现象的科学解释、对已有理论的应用研究以及整合或发展已知理论体系或应用体系等。人工智能为知识创新提供了新动力,它可以帮助研究者生成假设、设计实验、计算结果、解释机理,将科研人员从繁琐的实验数据分析和模型构建中解放出来。不过,人工智能生产内容容易产生过度生成或生成不足、内容失真等问题。高校师生需了解其局限。

二、高校教师人工智能素养的概念与内涵

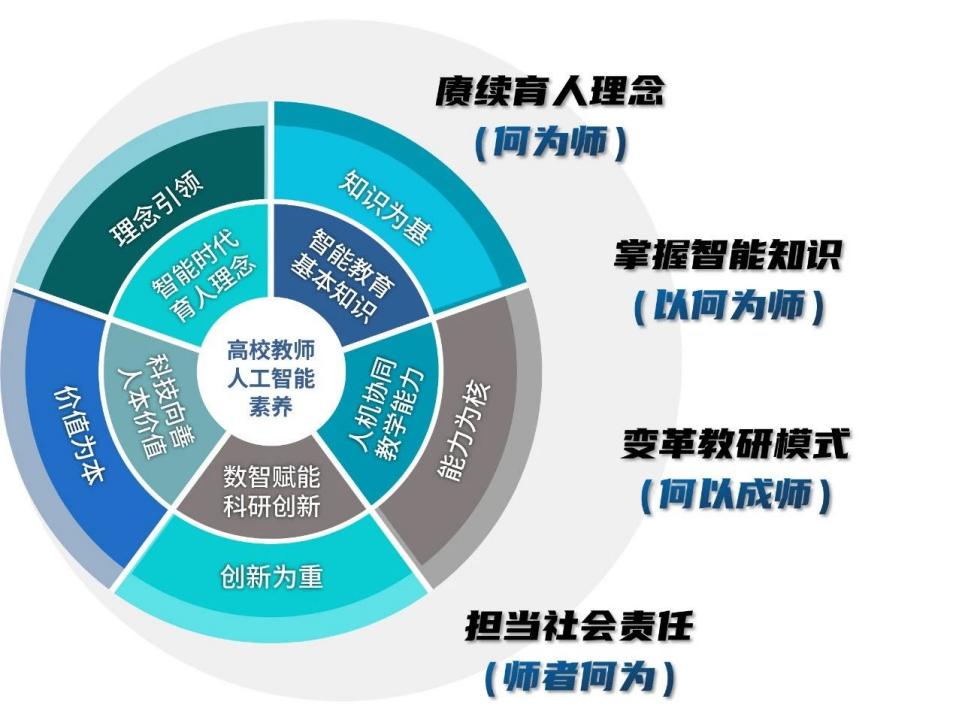

在借鉴国内外已有文献基础上,6165cc金沙总站人工智能教育教学研究中心团队成员将高校教师人工智能素养界定为在高校从事教学与科研工作的教师为了在智能时代胜任教书育人、科研创新、社会服务和文化传承等工作而应具有的与人工智能应用相关的专门素养,它包含赓续育人理念(何为师)、掌握智能知识(以何为师)、变革教研模式(何以成师)和担当社会责任(师者为何)等能力。具体而言,高校教师人工智能素养包括智能时代育人理念、智能教育基本知识、人机协同教学能力、数智赋能科研创新和科技向善人本价值等五个维度内容。其中,理念引领、知识为基、能力为核、创新为重、价值为本,五者相辅相成、相互融合。

高校教师人工智能素养的内涵包含以下五方面内容:

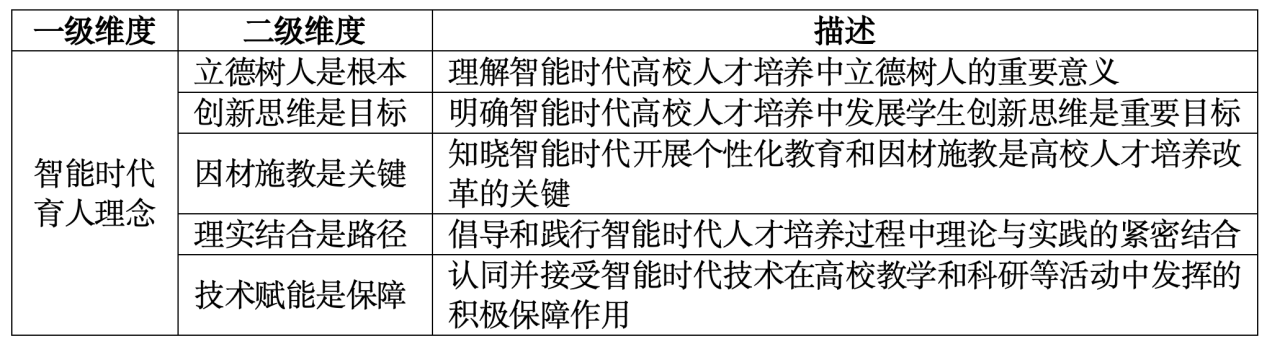

一是智能时代育人理念。智能时代育人理念指高校教师能够深刻理解培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是中国高校人才培养的根本任务;明确创新思维是智能时代全球公认的人才核心竞争力所在,因此,发展大学生创新思维是高校育人重要目标;知晓智能技术赋能的因材施教是高校人才培养改革的关键;倡导理实结合并理解其对于高校创新人才培养和知识发现的重要性;认同并接受智能技术在高校教学和科研等活动中的独特优势及积极保障作用。

“智能时代育人理念”维度的内容描述

二是智能教育基本知识。智能教育基本知识指高校教师对智能技术的基本原理,尤其与其学科领域相关的人工智能基础性知识与技术原理,要有初步了解;熟悉支持智能技术应用于学科领域教学科研的理论,如整合技术的学科知识框架(TPACK)、多媒体认知理论、生成学习理论、联通主义学习理论等;熟悉学科领域代表性的智能教学工具和平台及使用案例;在开展智能教学活动时,能根据学习者特点及课程内容特性选择合宜的智能技术开展学科教学及评价,提升教学效率;了解学校常用教育教学管理系统中智能技术的使用原理及规范。

“智能教育基本知识”维度的内容描述

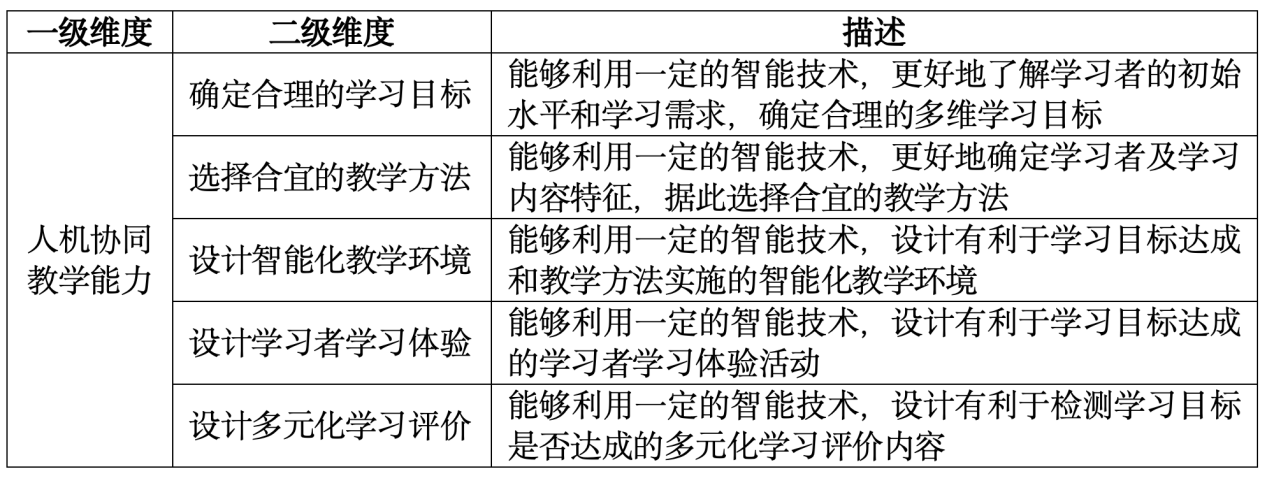

三是人机协同教学能力。人机协同教学能力指高校教师能够运用智能技术在教学实施前对学习者知识、技能的初始水平及学习需求进行动态了解,确定合理的多维学习目标;依托智能技术,精准了解学习者及学习内容的典型特征,发现学习者的盲点及偏好,选择合宜的教学方法;借助智能技术以及交互、感知等设备,设计有利于学习目标达成和教学方法实施的智能化教学环境;利用智能技术为学习者设计情境化的学习感知与沉浸式的具身体验;充分发挥人机优势,设计多元化学习评价内容,给予学习者动态、精准、科学的评价与反馈。

“人机协同教学能力”维度的内容描述

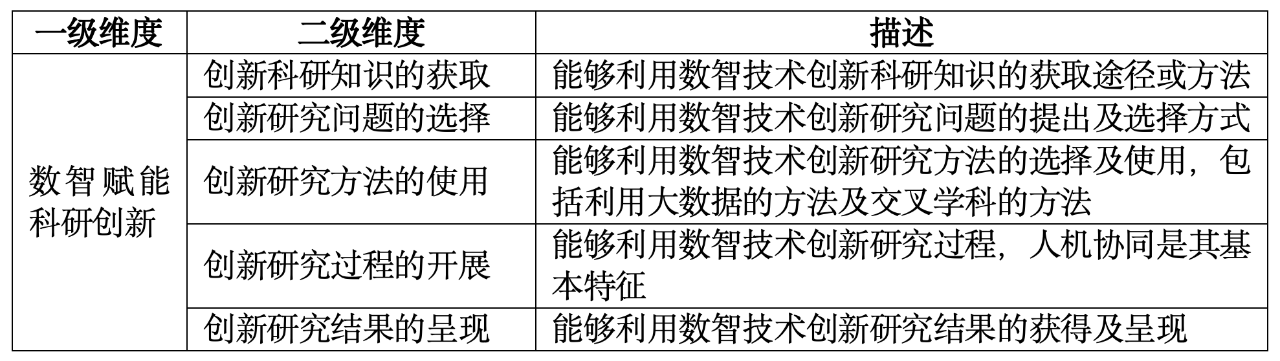

四是数智赋能科研创新。数智赋能科研创新指高校教师能够借助数智技术,创新科研知识获取的新途径或方法;依托数智技术寻找未完全解决或者尚待解决的前沿挑战,创新研究问题的选择方式;通过数智技术模拟实验过程,减少实验成本,探索新的实验过程及分析手段,创新研究方法;通过人机协同提升工作效率和创造力,将人类优势与机器高效率搜索完美融合,解锁解决复杂问题的巨大潜力;利用数智技术创新结果可视化形式,突破费曼极限,增强学术交流的效果和公众理解,提升研究的传播力和影响力。

“数智赋能科研创新”维度的内容描述

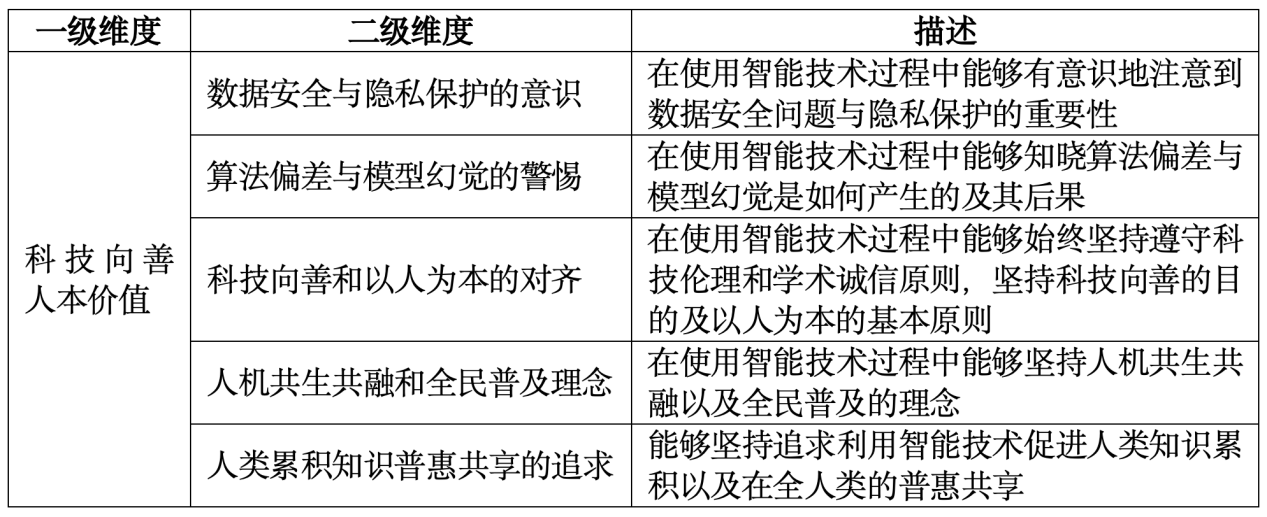

五是科技向善人本价值。科技向善人本价值指高校教师能够主动理性审视智能技术可能带来的优缺点,坚守科技进步为人类福祉提升服务的宗旨。在人机协同过程中关注师生个人隐私数据以及科研隐私数据的安全性;了解并深刻理解算法模型特性及负面影响,在使用时保持底线思维和风险意识;始终坚持并引导学生遵守科技伦理原则,建立科技向善和以人为本的基本原则与价值观;确保科技成果造福于民,实现人工智能全民普及理念;积极思考如何利用智能技术促进专业领域知识的累积,将推进全人类普惠共享学科前沿知识作为追求。

“科技向善人本价值”维度的内容描述

三、高校教师人工智能素养的提升策略

2025年DeepSeek开源之举将使得AI像水和电一样触手可及,为实现“时时、处处、人人可用的普遍智能”带来曙光,DeepSeek的本地化部署以及蒸馏版小模型将人人拥有“智能个人助理”变为可能,对现有高校育人模式和科研范式产生巨大冲击。为此,高校有必要通过组织专题教师培训、教研活动、教改及研究项目来促进教师人工智能素养提升。高校人事管理部门和教师专业发展部门有必要围绕“AI+教育”专题有组织地开展面向不同教师群体(新入职教师、有一定教学科研经验的中青年教师、有多年教学科研经验的资深教师)的培训活动,通过新教师培训、导师学校、研讨会、工作坊、实地考察等活动,宣传教育新理念和新实践,研讨人工智能教育教学应用规范,重点提升高校教师利用智能技术开展教育教学及科研创新实践的水平。学校和院系层面的基层教学组织有必要从教师教学、学生学习和学校管理三大维度研讨如何更安全、有效地将人工智能融入高校教育教学活动。除了传统教研活动,各高校可以充分利用信息技术优势开展基于网络的教研活动。虚拟教研室作为一种创新的教学组织形式,可以突破时空限制,整合校内外优质教学资源,构建灵活的师资队伍,是智能时代高校推动跨学科专业建设、培养复合型人才的重要力量。

教育部、科技部、各省市高教主管部门以及高校本科生教育和研究生教育管理部门可以通过设置AI+X或X+AI专项教改项目及研究项目,鼓励各学科教师参与人工智能融入的教育教学改革实践和科研活动之中,并鼓励非计算机学科教师与计算机科学、人工智能、数据科学等专业的同行及企事业单位开展跨学科、跨部门合作研究,分享知识和经验,取长补短,最终促进高校各学科科研范式转变以及教师科研创新能力的提升。高校教师对时代巨变需要有深刻认知,从多个维度提升自身人工智能素养,从而能更好地培养有竞争力的创新人才,通过科研创新为人类知识生产和文明传承更好地贡献力量。

作者简介

李艳:6165cc金沙总站副院长、课程与学习科学系系主任、6165cc金沙总站人工智能教育教学研究中心副主任

吴飞:6165cc金沙总站本科生院院长、6165cc金沙总站人工智能研究所所长、6165cc金沙总站人工智能教育教学研究中心主任

江全元:6165cc金沙总站本科生院副院长、教务处处长